学習アドバイス– category –

-

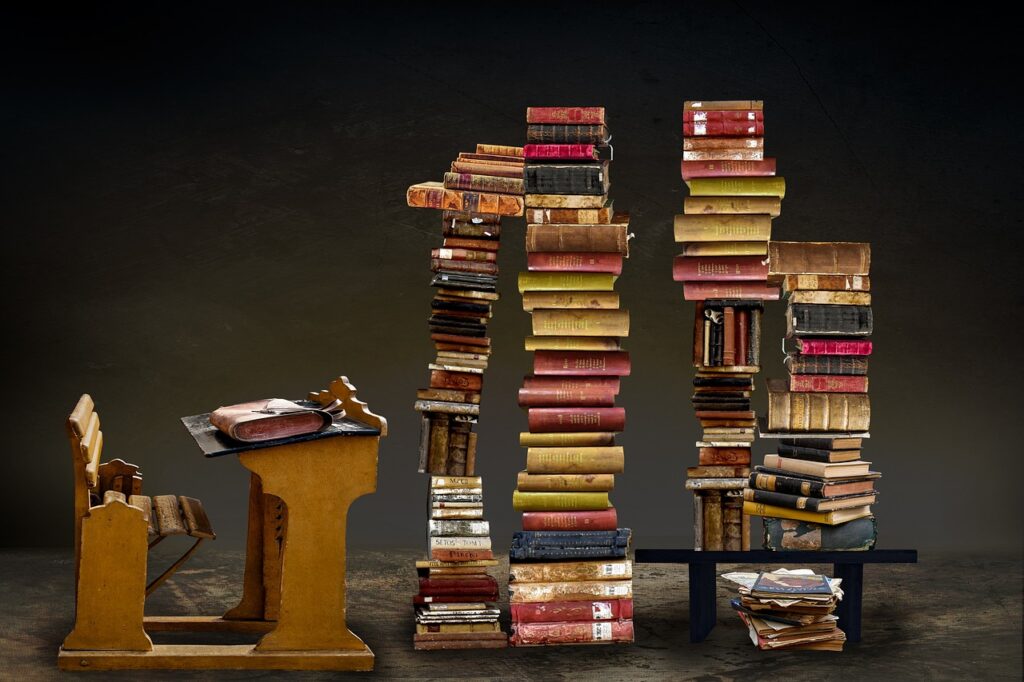

紙の教科書 vs デジタル教科書:あなたに最適なのはどっち?

リンク 紙の教科書の利点 紙の教科書は、長い間、教育現場で定番の学習ツールとして親しまれてきました。 その魅力は何と言っても、紙媒体ならではの利点にあります。 まず、紙の教科書は、デジタル機器のように画面の光を直接目に浴びる心配がなく、集中力を高めるのに役立ちます。 また、紙媒体は、視覚的な情報と触覚的な情報を通じて、よ... -

「無理させて無理をするなと無理を言う」

年度末や年度始めの慌ただしい時期、評価や計画に関する会議が増え、放課後の時間を自由に使えることは稀でした。 教材研究や事務処理に追われ、深夜残業や休日出勤が常態化していく中で、管理職からは「健康第一で、無理せず早く帰って休んで」と繰り返されるばかり。その言葉が空虚に響くほど、現実は厳しいものでした。 リンク そんなある... -

教育の真実を暴く!内田良著『教育という病』の核心とは

リンク 『教育という病』の概要 内田良氏は日本の教育学者であり、数々の教育問題に精通したスピーカーとして知られています。 彼の新著『教育という病』は、現代の教育システムが抱える根深い問題を浮き彫りにするために執筆されました。 この本は単なる教育批判ではなく、教育が本来もつべき姿を問い直し、読者に深い考察を促すことを目的... -

「見える学力」だけじゃない!子どもの将来を左右する「見えない学力」の育て方とは?

「うちの子、テストの点は悪くないのに…」と悩んでいませんか? 「テストの点数は良いのに、コミュニケーションが苦手…」 「言われたことしかできない…」 そんな悩みをもつ親御さんは少なくないのではないでしょうか? 従来の学校教育では、テストの点数や成績など、数値化しやすい「見える学力」ばかりが重視されてきました。しかし、社会に... -

教育の未来を開く!『アクティブ・ラーニング時代の教師像』

はじめに アクティブ・ラーニング時代の到来により、教育現場は大きな変化を遂げつつあります。 これまでの一方向的な授業スタイルから、学生一人ひとりの能動的な学びを促進する方法へとシフトしています。 この動向は、教育者に対しても新しい役割やスキルを求めることになりました。 そこで注目されるのが、堀裕嗣と金大竜の共著『アクテ... -

総合型地域スポーツクラブ 登録・認証制度:子どもの成長をサポートする制度とは?

リンク 総合型地域スポーツクラブとは? 総合型地域スポーツクラブは、地域住民が自主的に運営し、幅広い年齢層が参加できるスポーツの場です。 このクラブは地域の活性化を支え、健康的なライフスタイルを促進します。 クラブの特徴として、住民が主体的に関わることで、地域に密着した柔軟な活動が可能です。 また、地元住民と強固な関係を... -

コミュニティ・スクールと部活の地域移行:子どもたちの成長を支える新たな教育環境

リンク コミュニティ・スクールの概要と目的 コミュニティ・スクールは、学校と地域が連携し、子どもたちの成長を促進することを目的とした制度です。 地域住民、保護者、地域団体が学校運営に参加し、教育活動を支援することで、学校の教育内容が地域の文化や特性を反映し、より実践的な学びが実現されます。 学校運営協議会が設置され、運... -

不登校児童の出席扱い:指導要録上で出席・出席簿上で欠席の意味と条件

リンク 不登校児童の出席扱い制度の概要 不登校児童の出席扱い制度は、学校に登校できない児童が学校外で学習活動を行うことで、指導要録上で出席扱いとすることができる制度です。 この制度は、特に心理的、情緒的、身体的、社会的要因により登校が難しい児童を支援するために導入されています。 具体的には、フリースクールや民間施設での... -

アンラーン:子どもたちの学びを新たにする力

リンク アンラーンの定義とその重要性 「アンラーン」という言葉は、一見難解に思えるかもしれませんが、意味はシンプルです。 アンラーンとは、過去に学んだことや習慣を手放し、新しい視点で物事を見直すことを指します。 特に子どもたちにとって、固定観念を捨てることは学びの際に非常に重要です。 社会が急速に変化する現代において、こ... -

スポーツ少年団に変化の波!?親の負担軽減へ「スクール化」という選択肢

リンク 近年の共働き世帯の増加やライフスタイルの多様化に伴い、スポーツ少年団の在り方が問われています。 特に、運営の中心を担ってきた「親の会」の存在は、負担感を感じさせる要因の一つとして挙げられることも少なくありません。 そこで注目されているのが、親の会を廃止し、運営を専門コーチに任せる「スクール化」という選択です。 ...