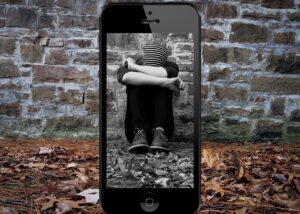

「うちの子は大丈夫」そう思っていませんか?

スマートフォンやタブレット端末の普及により、子どもを取り巻くインターネット環境は劇的に変化しました。

便利で楽しい反面、インターネット上でのいじめ「ネットいじめ」は、深刻化する前にいち早く対応することが重要です。

見えにくいからこそ、親のあなたは子どものSOSサインに気づき、適切な対応をする必要があります。

この記事では、子どものネットいじめ問題の初期対応に焦点を当て、親としてできる具体的な行動指針を7つお伝えします。

1. ネットいじめのサインを見逃さない!

子どもは、ネットいじめの被害に遭っていても、親に相談することをためらうケースが少なくありません。

「自分が悪い」「恥ずかしい」「心配をかけたくない」といった複雑な感情を抱き、一人で抱え込んでしまう傾向があります。

だからこそ、保護者であるあなたは、普段の些細な変化を見逃さないことが大切です。

具体的なサイン例

- 急にインターネットやスマホを触らなくなる

- 特定の人と連絡を取ると、動揺したり、不安な様子を見せる

- 成績が低下したり、学校に行きたがらない

- 食欲不振や睡眠障害などの身体的症状が出る

これらのサインに気づいたら、まずは子どもの様子に注意深く耳を傾けましょう。

2. 子どもの声に耳を傾ける

「何かあったの?」と尋ねても、子どもはなかなか心を開いてくれないかもしれません。

頭ごなしに叱ったり、問い詰めたりするのではなく、まずは子どもの気持ちを理解しようと努めましょう。

「つらいことがあったら話してね」「いつでも味方だよ」と、安心できる言葉をかけてあげることが大切です。

3. 証拠を残す

ネットいじめの証拠を残しておくことは、後々、加害者側への対応や、学校や警察に相談する際に非常に重要となります。

具体的な方法としては、

- 書き込みや画像のスクリーンショットを撮る

- URLや日時を記録する

- いじめの内容を記録する

などがあります。

4. 学校に相談する

ネットいじめは学校内外を問わず起こり得るため、学校への相談は非常に重要です。

担任の先生やスクールカウンセラーに相談し、学校全体で対応策を考えてもらいましょう。

5. 加害者への対応は慎重に

感情的に加害者に連絡したり、反論したりすることは、事態を悪化させる可能性があります。

まずは冷静になり、証拠を元に、専門機関に相談しながら対応を検討しましょう。

6. 専門機関に相談する

ネットいじめは複雑化・深刻化するケースも少なくありません。

一人で抱え込まず、専門機関に相談することも有効な手段です。

相談窓口例

- いじめ相談ダイヤル(24時間受付・無料)

- 法務省 人権相談

- 各都道府県・政令指定都市の教育委員会

7. インターネットとの付き合い方を考える

ネットいじめを予防するためにも、普段から子どもとインターネットとの付き合い方について話し合うことが大切です。

フィルタリングサービスの利用や、SNSのプライバシー設定など、安全にインターネットを利用するためのルールを一緒に考えましょう。

まとめ

ネットいじめは、早期発見・早期対応が重要です。

子どもの様子に注意を払い、少しでも「おかしい」と感じたら、ためらわずに周りの大人に相談しましょう。

そして、子どもが安心してインターネットを利用できるよう、日頃からコミュニケーションをとり、信頼関係を築いていくことが大切です。