発達– category –

幼児期から小学生・中学生にかけての発達段階に応じた課題と接し方をまとめています。年齢に合ったサポートで、健やかな成長を支援しましょう。

-

子どもからの「なんで仲良くしなきゃいけないの?」という問いに、大人はどう答えるべきか

「○○くん、ちょっと苦手なんだけど、先生が“仲良くしようね”って言うんだよね。なんで仲良くしなきゃいけないの?」 子どもからこんな疑問をぶつけられたとき、あなたならどう答えますか? 無邪気なようでいて、実はとても本質的なこの問い。 「仲良くしなさい」と指導すること自体は簡単ですが、その理由を子どもにわかるように伝え、納得感... -

「なんで勉強しなきゃいけないの?」と聞かれたときに大人がすべきこと

「なんでこんなこと勉強しなきゃいけないの?」「社会に出てから、使わないのに意味あるの?」 子どもからそんな問いかけを受けたとき、あなたはどう答えますか?この質問に明快に答えられる大人は、意外と少ないかもしれません。 しかし、この瞬間こそが、子どもにとって学びの意義を見直す絶好の機会。大人の返答によって、学ぶことへの姿... -

子どもに「前向きな考え方」を育てることの本当の意味

「すぐに諦めてしまう」「できない理由ばかり並べる」「ちょっとした失敗で落ち込む」。保護者の皆さんの中には、こんな悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。 実は、ポジティブな考え方(前向き思考)は、もともと備わっている力ではなく、育てていく力です。子どもの内面をどう育てるかによって、その捉え方や反応は大きく変わり... -

「もやもや」を放置しない子を育てるということ

子どもが「なんかイヤ」「よくわからないけどモヤモヤする」と感じることは、成長の過程で頻繁に起こります。その違和感や曖昧な感情に蓋をしてしまえば、やがて自分の気持ちがわからなくなったり、他人に合わせすぎて疲弊することにもつながりかねません。 この記事では、心の中にある“もやもや”を大切にし、それを自分で探っていける子ども... -

感情だけに流されない子を育てる。「理に基づいて解する力」の育て方

子育てや教育の場で、私たちが大切にしたい価値のひとつに、「理に基づいて考え、解する力」があります。それは単なる知識の積み重ねではなく、「なぜそうなるのか」「どうしてそう考えるのか」を筋道立てて説明できる力です。 現代の子どもたちは、情報過多で刺激的な環境の中にいます。だからこそ、感情や直感だけでなく、理(ことわり)=... -

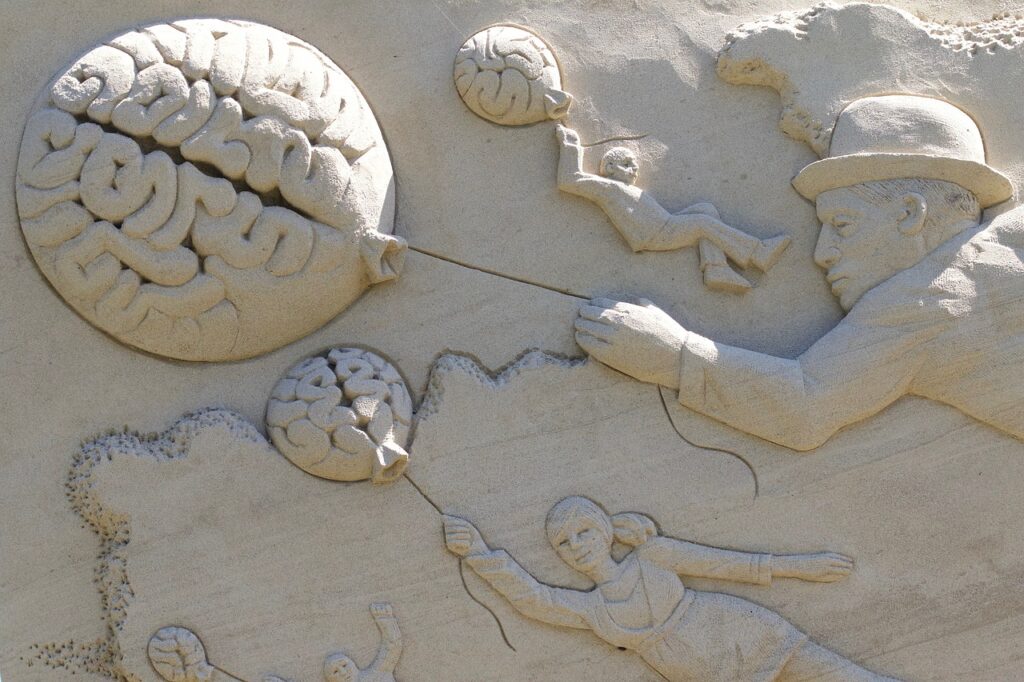

【子ども 脳 発達 方法】脳を育てるために今すぐできる7つの習慣

子どもの脳の発達に良いことは何か?これは保護者・教育者が共通して抱える関心の一つです。 実は、脳の発達には「遺伝」よりも「環境」の影響がとても大きいといわれています。日々の生活の中でどんな刺激を受け、どんな体験を重ねるかが、脳の成長を左右するのです。 この記事では、子どもの脳をよりよく育てるために、今日から実践できる... -

子どもの心を育てる「掛けるべき言葉」とは?——日常の声かけが未来を変える理由

「そんなことしちゃダメでしょ」「どうしてわからないの?」——子育ての中で、つい強い口調になってしまうこと、ありますよね。でも、そのたびに「これでよかったのかな?」と自問してしまう保護者の方も多いのではないでしょうか。 実は、日々子どもに掛ける“たった一言”が、その子の自己肯定感や非認知能力を大きく育てるということが、数多... -

「もう無理…」と言う子どもに、どう寄り添うか

「がんばったのに、またダメだった」「友だちにひどいことを言われた」「勉強も運動も全部いやになった」——そう言って、子どもが泣き崩れたり、自分の部屋に閉じこもってしまったとき。 それはまさに、「心が折れた」状態です。 無力感、失望、自信喪失。子ども自身がどう立ち上がればいいかわからないとき、周囲の大人の関わり方が、その後... -

「当たり前」が子どもを強くする。基本的生活習慣の力とは

「うちの子、忘れ物が多くて…」「朝起きられなくて毎日バタバタです」「集中力が続かず、勉強にも身が入らないようです」 このようなご相談は、保護者の方から非常によく寄せられます。こうした悩みの背景にあるのが、“基本的生活習慣”の乱れです。 毎日の「食べる」「寝る」「起きる」「動く」「片づける」など、一見シンプルな習慣こそが、... -

【脳を育てる遊び 室内 外遊び 年齢別】子どもの脳をぐんぐん伸ばす遊び15選

子どもの脳を育てるためには、どんな遊びがよいのか?それは一言で言えば「楽しくて、工夫できて、体と心をフルに使う遊び」です。 脳は、じっとしているよりも「動く」「考える」「感じる」ことで刺激を受け、神経回路がどんどん発達していきます。 本記事では、脳を育てる室内遊び・外遊び・年齢別おすすめ遊びを15個厳選して紹介します。... -

【年齢別】非認知能力の育て方|自己肯定感・社会性・粘り強さを伸ばす家庭の関わり方

非認知能力とは何か?なぜ今注目されているのか? 非認知能力とは、テストの点数やIQのように数値化しづらい「生きる力」です。具体的には、自制心・やる気・忍耐力・協調性・感情調整・自己肯定感など、人生を前向きに生きるために必要な内面的な力を指します。 こうした力は学力の土台にもなり、学校や社会での適応に大きく影響することが... -

ポジティブ思考は「平和なとき」だけの力じゃない

「うちの子、普段は明るいけれど、ちょっとトラブルがあるとすぐに落ち込んでしまって…」そんな保護者の声をよく耳にします。実際、ポジティブな子でもいざというときに前向きさを保つのは簡単ではありません。 この記事では、教育心理学・発達支援の観点から、困難な場面でもポジティブな思考を活かせる子どもに育てる方法を解説します。 「... -

子どもの気持ちを上手に切り替えさせるには?専門家が教える対応法

「また失敗した…」「やりたくない!」「もう嫌だ!」 子どもがネガティブな気持ちにとらわれてしまうと、その場から動けなくなることがあります。保護者としても「なんとか前向きにしてあげたい」と願う場面です。 しかし、強引な励ましや、理屈で説得しようとすると逆効果になることも…。実は、気持ちの切り替えには“段階”と“働きかけの工夫... -

子どもの疲れが限界のとき、親が知っておきたい回復のコツ

「朝からずっと不機嫌」「ボーッとして話が入ってこない」「ごはんもそこそこに眠ってしまう」 こうした様子が見られたとき、それは単なる“気分”ではなく、心身の疲労が限界に近いサインかもしれません。 子どもも、大人と同じように“回復が必要なとき”があります。しかし多くの場合、うまく言語化できなかったり、周囲が気づかないまま過ご... -

子どもが加害者になった時、親ができる最善の行動とは?

子どもが友達や他人に怪我をさせてしまった——。親として、これほどショックな出来事はありません。 「なんでこんなことを…」「相手の子に申し訳ない…」「うちの子はこれから大丈夫だろうか…」 このような状況に直面すると、感情が大きく揺さぶられるものです。しかし、そんな時こそ冷静に、そして責任ある対応をとることが、子どもの未来と人... -

子どもが暴言を吐くときの正しい対応法とは?家庭でできる声かけと関わり方

子どもが突然きつい言葉を発したとき、「どこでこんな言葉を覚えたの?」「私の育て方が間違っていたの?」と不安になる保護者の方は多いのではないでしょうか。しかし、暴言には必ず理由があり、その背景を知ることで、適切に対応できるようになります。 本記事では、子どもの暴言にどう対応すべきか、家庭でできる具体的な関わり方について... -

集中が続かない子への声かけ例|#子どもの集中力 #家庭学習サポート #やる気を引き出す言葉

子どもが何度もよそ見をしたり、すぐに立ち歩いたり…。「また集中してない」「もっとしっかりして」と言いたくなる場面、ありますよね。 でも、そんなときこそ声のかけ方ひとつで、集中力は大きく変わるものです。ここでは、集中が続かない子に向けた具体的な声かけ例を、シーン別に紹介します。 「今、がんばろうとしてるね」と努力に注目す... -

考える力と非認知能力の関係とは?今、子どもの未来に必要な力を見直す

非認知能力とは何か? 「非認知能力」とは、テストの点数やIQのように数値では測りにくい、意欲・協調性・自制心・忍耐力・好奇心・自己効力感(自分にはできるという感覚)などの心の力を指します。 認知能力が「知識を覚え、計算し、答える力」だとすれば、非認知能力は「それを活用しようとする力、失敗しても続ける力、人と関わりながら... -

困難を力に変える子どもを育てたいあなたへ

いじめ、家庭の不和、失敗体験、進学の壁――子どもは成長過程で、時に「逆境」とも言える場面に立たされます。 そんな時、ただ守るのではなく、自ら立ち上がる力をどう育てるかは、これからの教育に欠かせない視点です。 この記事では、発達心理・教育支援の観点から、逆境を乗り越える力=レジリエンスの高め方について、具体的に解説します... -

【年齢別の集中時間の目安】子どもの集中力 を育てるために知っておきたい基準

子どもが集中してくれない…。それは「集中力がない」のではなく、年齢に応じた集中の持続時間を超えているだけかもしれません。 集中力には年齢による限界があります。大人と同じような持続時間を期待してしまうと、子どもも疲れてしまい、学習が苦手になる原因にもなります。 今回は、子どもの年齢別に見た集中できる時間の目安と、家庭でで...