学習– category –

お子さまの学び方に合った勉強法や家庭でできる学習支援の工夫をご紹介します。発達段階に応じて、無理なく学習習慣を育てましょう。

-

学習障壁を取り除くための“環境トラブル”チェックリスト

集中力を阻害する環境要因を根本から解決する5つのステップ 学習効率を下げる環境トラブルを科学的に分析し、集中力を最大化するための具体的な対策を解説。自宅や学習スペースの環境を最適化することで、子どもの学習効率が劇的に向上する方法を解説します。 ※映像制作の一部にOpenAI『Sora』を活用しています。 集中力を低下させる5大環境... -

学習と遊びのバランス:休息が成績に与える科学的影響と最適な学習設計

成績アップの意外なカギは「戦略的休息」にあった! 最新の脳科学研究が明かす、学習効果を最大化する休息の取り方と、遊びが学習効率を高めるメカニズムを解説。子どもの集中力を持続させ、記憶の定着を促進する科学的根拠に基づいた学習設計法を、教育現場の実践データとともにご紹介します。 ※映像制作の一部にOpenAI『Sora』を活用してい... -

科学的根拠に基づく指導法~子どもの学びを最大化する指導者の必須スキル~

記事を読むベネフィット この記事を読むことで、教育者や保護者が科学的な学習理論に基づいた指導法を習得できます。子どもの脳の発達メカニズムを理解し、効果的なフィードバックの与え方や、モチベーションを高める関わり方を学べます。特に、単なる知識の伝達ではなく、子どもの「学び方」そのものを育てる実践的なアプローチが詰まってい... -

学習における“自己肯定感”の育て方とその効果

子どもの潜在能力を引き出す「できる!」という自信の作り方 現代の教育現場で見過ごされがちな「自己肯定感と学力の相関関係」を科学的に解説。成績アップの土台となる「学びに向かう力」を育てる具体的な方法を、発達心理学と教育現場の実践データに基づいてお伝えします。子どもの「自分ならできる」という信念を育むことで、学習効率が飛... -

学習効率を左右する“前回の復習”をうまく活かす方法

科学的根拠に基づく「復習の黄金ルール」で学力を飛躍させる テスト前の一夜漬けではなく、日々の学習効率を最大化する「復習の科学」を解説します。教育心理学の研究で明らかになった効果的な復習タイミングと、記憶定着を加速させる具体的なテクニックを、子どもの発達段階に合わせて解説。成績アップと学習習慣形成の両方を実現する、プロ... -

情報共有の落とし穴~柔軟な思考を阻害する現代の教育リスク~

記事を読むベネフィット この記事を読むことで、情報共有が子どもの創造性や柔軟な思考に与える意外な影響を科学的に理解できます。情報過多時代に必要な「情報の取捨選択力」を育てる具体的な方法や、デジタル時代の新しい学びのデザインについて学べます。教育関係者はもちろん、子育てに悩む保護者にとって、子どもの考える力を育むための... -

学習を継続できる子どもに育てるための“習慣化”メソッド

勉強が自然と続く「学習習慣の科学」を完全解説 「毎日コツコツ勉強させたい」「学習習慣を身につけさせたい」と願う保護者に向けて、教育心理学の最新研究に基づいた「子どもが自発的に学び続けるための習慣化メソッド」を公開します。この記事では、脳科学・行動科学の知見を応用した、無理なく続けられる学習習慣の作り方を、具体的な実践... -

学習評価が伸び悩む時、まず確認すべき家庭の視点

子どもの学びの停滞を根本から見直す5つのチェックポイント テストの点数が思うように伸びない、学習意欲が続かない...そんな悩みを抱える保護者に向けて、教育現場の専門家が推奨する「家庭からできる学習評価の改善アプローチ」を解説します。この記事では、学校の評価だけに頼らない、子どもの本質的な学びの課題を発見するための具体的な... -

子どもの思考力を育む「教える」と「考えさせる」の黄金比

記事を読むベネフィット この記事を読むことで、子どもの発達段階に合わせた最適な「教える」と「考えさせる」のバランスがわかります。教育心理学の最新研究に基づく効果的な指導法や、子どもの自主性を引き出す具体的なアプローチを学べます。特に、知識の詰め込みではなく「考える力」を育てるための実践的なテクニックや、親子の学習コミ... -

学習支援:教員と保護者が連携すべき5つのポイント

子どもの学びを支える最強のパートナーシップ構築術 子どもの学習効果を最大化するためには、学校と家庭の連携が不可欠です。しかし、実際には「学校任せ」「家庭任せ」になりがちで、両者の連携が十分に機能していないケースが少なくありません。この記事では、教育心理学と教育現場の実践データに基づいた「教員と保護者が実践すべき5つの... -

学習成果を可視化するための”ポートフォリオ活用”法

「うちの子は勉強をしているのに、成果が見えにくい」「テストの点数だけでは、実際の学力がわかりにくい」このような悩みを持つ親御さんは多いのではないでしょうか? 実は、お子さんの学習成果は、テストの点数だけでは決して測り切ることができません。問題解決能力、創意工夫、学習への姿勢、思考の深さなど、テストには表れない重要な学... -

学習嫌いの子どもが自ら勉強を始めるためのトリガー

子どもが自発的に学びたくなる5つの心理的スイッチ 「勉強しなさい!」という言葉は、実は逆効果だということをご存知ですか? 学習嫌いの子どもを勉強に向かわせるには、科学的なアプローチが必要です。この記事では、教育心理学の知見に基づいた「子どもが自発的に学習を始める5つのトリガー」を、具体的な実践方法とともに解説します。今... -

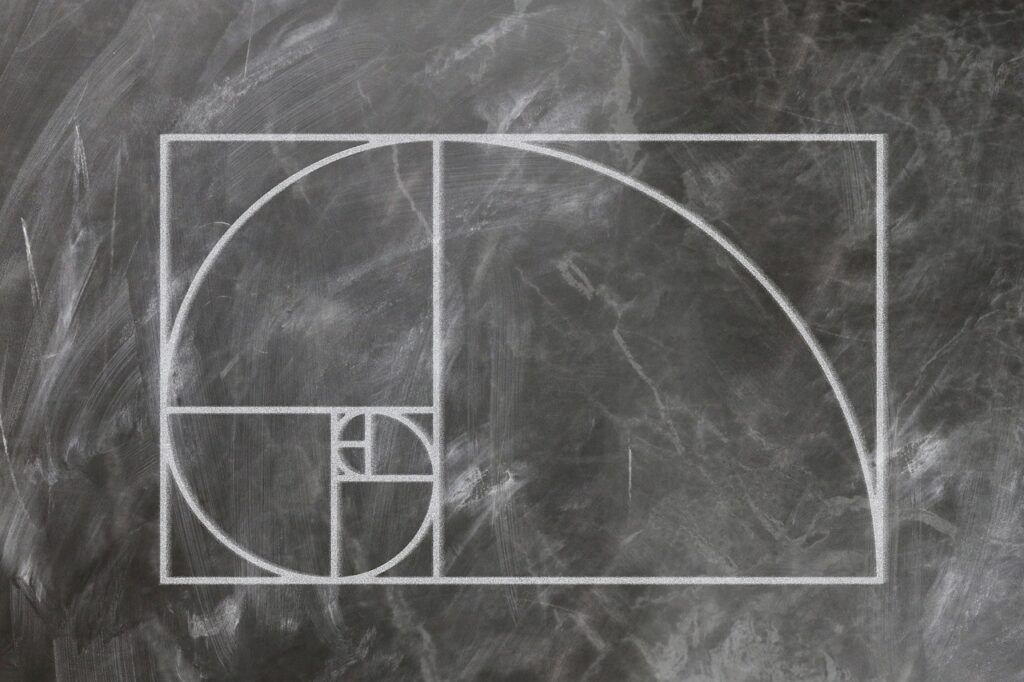

スキル習得を加速させる科学的メソッド~学習効率を最大化する5つの核心~

記事を読むベネフィット この記事を読むことで、あらゆるスキル習得に共通する科学的な原理原則を理解し、効率的に能力開発を行う方法がわかります。特に、脳の学習メカニズムに基づいた「効果的な練習方法」や、モチベーションを維持するための具体的なテクニックを学べます。教育関係者からビジネスパーソン、子育て中の保護者まで、成長を... -

学習量が少なくても効果的に伸ばせる3つのポイント

時間がなくても確実に成果を出す科学的学習法の秘密 忙しい毎日の中で十分な学習時間を確保するのは難しいものです。しかし、適切な方法を用いれば、限られた時間でも確実に学力を伸ばすことが可能です。この記事では、教育心理学と脳科学の知見に基づいた「少ない学習量で最大の効果を得る3つのポイント」を解説します。子どもから大人まで... -

学習と評価(テスト・宿題)をどう捉えるか?指導者の視点

お子さんのテスト結果が返ってきた時、親としてどのような言葉をかけていますか?「点数が低かった」「頑張りが足りない」といった評価中心の言葉かけをしていないでしょうか? 実は、多くの親御さんが、テストや宿題という評価をお子さんの「能力判定」として捉えてしまっています。しかし、教育心理学の最新の知見では、評価は「現在の習熟... -

学習成果を上げるための“振り返り”習慣の重要性

自己成長を加速させる振り返りの科学的根拠と実践法 現代の教育現場やビジネストレーニングで注目されている「振り返り」の習慣。単なる反省ではなく、学習効果を最大化するための戦略的なアプローチとして重要性が高まっています。この記事では、振り返りのメカニズムから具体的な実践方法まで、科学的根拠に基づいた効果的な学習法を解説し... -

自分事化する思考の驚くべき効果~主体的な学びと成長を生み出す究極のスキル~

記事を読むベネフィット この記事を読むことで、「自分事化」する思考法の科学的根拠と実践的な活用方法がわかります。教育現場やビジネスで成果を上げるための具体的なテクニックや、自己効力感を高める方法を学べます。特に、受動的な学習から主体的な学びへの転換点が明確になり、子どもから大人まであらゆる成長段階に応用可能な思考フレ... -

学習環境を整える:スマホ・タブレット時代の家庭ルール

デジタルデバイスとの健全な向き合い方と効果的な学習環境の作り方がわかる スマホやタブレットが日常生活に不可欠な現代において、子どもの学習環境をどう整えるかは多くの保護者の悩みの種です。この記事では、教育ICTの専門家が推奨する「デジタル時代の家庭ルール作成術」を、具体的な実践例とともに解説します。子どもの発達段階に合わ... -

学習に対する抵抗感をなくすための”やってみよう”提案集

「勉強しなさい」という一言で、お子さんの表情が曇ってしまったことはありませんか?学習に対する抵抗感は、多くの親御さんが直面する課題ですが、実はこの感情は、親の働きかけ方で大きく変えることができるのです。 学習抵抗感の原因は、勉強が退屈だからではなく、学習がお子さんの「やってみたい」という内発的動機づけと結びついていな... -

子どものバーンアウト(燃え尽き症候群)とは?発症のサイン・予防策・親ができるサポートを徹底解説

この記事を読むことで得られるベネフィット 「勉強やスポーツで急にやる気をなくした…」「以前は楽しんでいた習い事もなぜか拒否する」「頑張り屋だったわが子の様子が急変して心配」――こういった変化は、もしかしたら“バーンアウト(燃え尽き症候群)”の兆候かもしれません。この記事では、キッズ学習アドバイザーの立場から、子どものバー...