ブログ記事

-

不登校の親が知っておきたい教育支援制度まとめ

この記事を読めば 不登校の子どもを持つ保護者は、学習の遅れや将来への不安、経済的・心理的負担など、さまざまな課題に直面します。しかし日本には、不登校の子どもと家庭を支えるための教育支援制度が数多く整備されています。 この記事では、教育機会確保法を軸に、出席扱い制度・経済的支援・心理的サポートまでを体系的に整理します。... -

子どもの成長を見抜く観察力~教育者・保護者のための発達段階別チェックリスト~

記事を読むベネフィット この記事を読み終えると、子どもの発達段階に応じた観察ポイントが明確になり、教育者や保護者が適切なサポートを提供できるようになります。科学的根拠に基づいたチェックリストを活用することで、子どもの個性や成長のペースを正確に把握し、自己肯定感を育む関わり方が身につきます。 子どもの成長を見抜く観察力... -

学習障壁を取り除くための“環境トラブル”チェックリスト

集中力を阻害する環境要因を根本から解決する5つのステップ 学習効率を下げる環境トラブルを科学的に分析し、集中力を最大化するための具体的な対策を解説。自宅や学習スペースの環境を最適化することで、子どもの学習効率が劇的に向上する方法を解説します。 ※映像制作の一部にOpenAI『Sora』を活用しています。 集中力を低下させる5大環境... -

不登校&オンライン学習:活用ポイントと注意点

この記事を読めば 不登校児童生徒の学習機会を保障する手段として、オンライン学習の活用が広がっています。この記事では、教育ICTの専門家と臨床心理士の知見を交えながら、オンライン学習を不登校支援に活かす具体的な方法と、安全面での配慮事項を解説します。これを読めば、子どもの状態に合わせた適切なオンライン学習環境の設計方法が... -

スポーツにおいて教えることと育てることの違い

子どもの可能性を長期的に伸ばすために得られる視点 スポーツ指導の現場では、「正しく教えているのに伸びない」「言った通りにやらない」という悩みがよく聞かれます。その背景には、「教えること」と「育てること」を同じものとして捉えてしまう構造があります。 本記事では、この二つの違いを整理し、子どもの成長を長期的に支えるための... -

三角形から四角形へ―子どもの休養サイクルを最適化する最新メソッド|学力と成長を伸ばす休養習慣の作り方

この記事を読むことで得られるベネフィット 「子どもががんばり屋だけど最近疲れている様子」「学習・スポーツ・生活をどうバランスよくさせたらいいか迷っている」そんな悩みはありませんか?現代社会で子どもが健やかに育つためには、正しい休養サイクルの理解と実践が欠かせません。本記事では、従来の「三角形の休養サイクル」を乗り越え... -

学習と遊びのバランス:休息が成績に与える科学的影響と最適な学習設計

成績アップの意外なカギは「戦略的休息」にあった! 最新の脳科学研究が明かす、学習効果を最大化する休息の取り方と、遊びが学習効率を高めるメカニズムを解説。子どもの集中力を持続させ、記憶の定着を促進する科学的根拠に基づいた学習設計法を、教育現場の実践データとともにご紹介します。 ※映像制作の一部にOpenAI『Sora』を活用してい... -

不登校支援における教員のロールと協働のコツ

この記事を読めば 不登校支援において教員の果たす役割はますます重要になっています。この記事では、教育心理学とソーシャルワークの知見を交えながら、教員が不登校支援で担うべき本質的な役割と、関係機関との効果的な協働方法について具体的に解説します。これを読めば、学校組織としての包括的な支援体制構築のヒントが得られるでしょう... -

科学的根拠に基づく指導法~子どもの学びを最大化する指導者の必須スキル~

記事を読むベネフィット この記事を読むことで、教育者や保護者が科学的な学習理論に基づいた指導法を習得できます。子どもの脳の発達メカニズムを理解し、効果的なフィードバックの与え方や、モチベーションを高める関わり方を学べます。特に、単なる知識の伝達ではなく、子どもの「学び方」そのものを育てる実践的なアプローチが詰まってい... -

学習における“自己肯定感”の育て方とその効果

子どもの潜在能力を引き出す「できる!」という自信の作り方 現代の教育現場で見過ごされがちな「自己肯定感と学力の相関関係」を科学的に解説。成績アップの土台となる「学びに向かう力」を育てる具体的な方法を、発達心理学と教育現場の実践データに基づいてお伝えします。子どもの「自分ならできる」という信念を育むことで、学習効率が飛... -

不登校でも「学び続ける」仕組みをつくるには

この記事を読めば 不登校の子どもの学びの継続は、多くの保護者や教育関係者が悩む重要な課題です。この記事では、ICT教育の最新動向とホームスクーリングの実践例を交えながら、子どもが自発的に学び続けるための環境づくりの方法を、専門家の知見を交えて解説します。これを読めば、学校以外の学びの選択肢と、子どもの学びの可能性を広げ... -

「気は体の充なり」を子どもに伝えるには

心と体の関係を理解することで得られる成長のヒント スポーツに取り組む子どもを見ていると、「今日は集中できている」「なんだか動きが重そうだ」と感じることがあります。こうした状態の背景には、技術や体力だけでなく、心の状態が大きく影響しています。 「気は体の充なり」という言葉は、心の充実が体の働きを支えるという意味を持ち、... -

勤勉の美徳は本当に正しい?日本社会の全体主義と子どもの自己肯定感・創造力への影響を考える

この記事を読むことで得られるベネフィット 「勤勉であることは美徳」「みんなと同じようにしなければならない」――日本社会に根強く存在するこの価値観が、子どもたちの学びや可能性、心の健康にどのような影響を与えるのかご存知でしょうか?本記事では、キッズ学習アドバイザーの立場から、“勤勉の美徳”や全体主義的な価値観の歴史的・社会... -

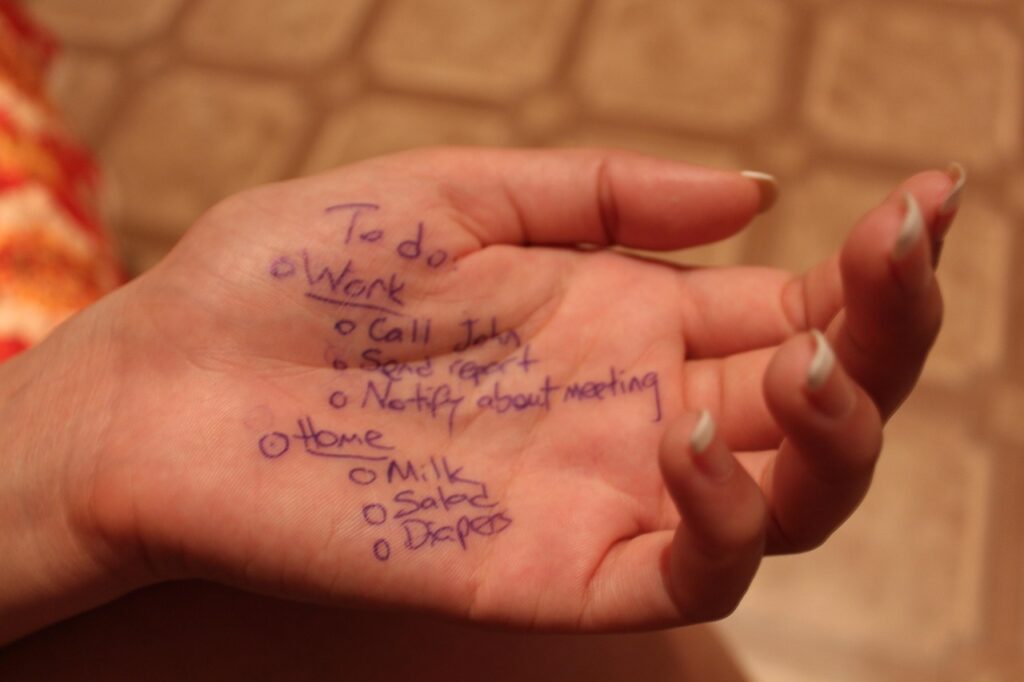

学習効率を左右する“前回の復習”をうまく活かす方法

科学的根拠に基づく「復習の黄金ルール」で学力を飛躍させる テスト前の一夜漬けではなく、日々の学習効率を最大化する「復習の科学」を解説します。教育心理学の研究で明らかになった効果的な復習タイミングと、記憶定着を加速させる具体的なテクニックを、子どもの発達段階に合わせて解説。成績アップと学習習慣形成の両方を実現する、プロ... -

不登校を抱えるご家庭のためのコミュニケーション術

この記事を読めば 不登校の子どもと向き合う日々は、保護者にとっても大きな負担となります。この記事では、教育心理学の専門家が推奨する効果的なコミュニケーション技法と、実際の家庭現場で実践できる具体的なアプローチを解説します。これを読めば、親子の信頼関係を再構築し、子どもの心の回復を支えるための具体的な方法が身につくでし... -

情報共有の落とし穴~柔軟な思考を阻害する現代の教育リスク~

記事を読むベネフィット この記事を読むことで、情報共有が子どもの創造性や柔軟な思考に与える意外な影響を科学的に理解できます。情報過多時代に必要な「情報の取捨選択力」を育てる具体的な方法や、デジタル時代の新しい学びのデザインについて学べます。教育関係者はもちろん、子育てに悩む保護者にとって、子どもの考える力を育むための... -

学習を継続できる子どもに育てるための“習慣化”メソッド

勉強が自然と続く「学習習慣の科学」を完全解説 「毎日コツコツ勉強させたい」「学習習慣を身につけさせたい」と願う保護者に向けて、教育心理学の最新研究に基づいた「子どもが自発的に学び続けるための習慣化メソッド」を公開します。この記事では、脳科学・行動科学の知見を応用した、無理なく続けられる学習習慣の作り方を、具体的な実践... -

不登校の子どもが語る「安心できる居場所」の条件

この記事を読めば 不登校の子どもたちが心から安心できる居場所には、専門家も驚くような共通の特徴があります。この記事では、実際に不登校を経験した子どもたちの生の声をもとに、科学的根拠と実践例を交えながら、子どもが回復するための「居場所」の条件を5つの観点から解説します。これを読めば、子どもの心の回復を促す環境づくりのヒ... -

指導者の指導方針と子供の考えが違うときの対処法

子どものやる気と成長を同時に守るために大切な視点 スポーツの現場で、「指導者の考え」と「子どもの気持ち」が食い違う場面は珍しくありません。勝利を重視する指導方針に対して、子どもは楽しさや達成感を求めていることもあります。このズレを放置すると、やる気の低下や自己肯定感の喪失につながることがあります。一方で、適切に向き合... -

日本人の8割が疲れている現実と子どもへの影響|家庭でできる疲労回復&元気を育むセルフケア術

この記事を読むことで得られるベネフィット 「最近ずっとだるい」「子どももなんだか元気がない」「家族みんな疲れやすくなっている」——現代の日本社会では、実際に成人の約80%が“慢性的な疲労”を感じているという調査データが複数の機関から報告されています。この背景には生活リズムの乱れ、ストレス社会、運動不足、情報過多、そして過度...